|

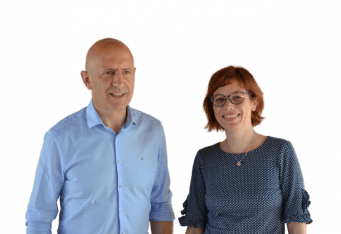

Dominique Potier |

|

|

Vous êtes ici :

|

|

|

|

Vidéo à la une

Agenda

Lundi 21 avril

Détail de la journéeEn circonscription :

|

| NEWSLETTER Restez informés des actualités de Dominique Potier en vous inscrivant à la newsletter |

> L'activité de votre député sur le site citoyen NosDéputés.fr

contactPermanence parlementaire

27 avenue du Maréchal Foch

54200 TOUL

Tel : 03 83 64 09 99

Fax : 03 83 64 31 05

Nous écrire

Actualités

Jeudi 9 janvier 2020

TRIBUNE : l'entreprise comme objet politique

Imaginer une nouvelle entreprise européenne pour le 21eme siècle : je suis heureux de vous présenter notre contribution au débat avec Boris Vallaud, député des Landes, dans cette tribune publiée dans le media AOC.

Retrouvez le texte ci-dessous :

L'entreprise comme objet politique

L'épuisement des ressources de la planète, la montée des inégalités, les crises financières mettent le capitalisme à l'épreuve de façon inédite. Nul ne paraît y échapper. La campagne électorale démocrate aux États-Unis qui, en ce moment même, place l'égalité et le green deal en son coeur ; les 8000 salariés d'Amazon qui en appellent à leurs actionnaires et enjoignent l'entreprise de Jeff Bezos à se conformer aux impératifs climatiques ; les impressionnantes marches pour le climat d'une jeunesse qui demande à ce qu'on n'hypothèque plus son avenir ; et même le très libéral Financial Times titrant le 16 septembre 2019 « Capitalism. Time for a Reset » (« capitalisme, l'heure d'une remise à zéro ») : le sentiment d'une contestation inédite du capitalisme est saisissant.

Un risque existe qu'elle soit instrumentalisée. Des notes de Larry Fink, le patron du plus grand fonds de gestion d'actifs financiers mondial, affirmant que « Pour prospérer au fil du temps, toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais aussi montrer comment elle apporte une contribution positive à la société ». Aux critiques du Président Macron sur le « capitalisme fou », nombreux sont ceux qui, surfant sur cette grande vague, s'emploient de fait à la transformer en écume.

Que le faux nez de l'indignation écologique et sociale ne fasse plus illusion est une chose, que la critique inspire un renouveau de l'action politique en est une autre. Nous sommes tous appelés à transformer l'alerte en perspective nouvelle pour notre économie. Autrement dit, reprendre le projet qui fut historiquement depuis Sismondi et Saint-Simon, celui du socialisme. À coup sûr les problèmes ne sont plus les mêmes – tant la question sociale est désormais intriquée dans les enjeux de l'écologie et de la globalisation – mais la méthode demeure : la grande fatigue du capitalisme nous appelle au double mouvement d'une recherche exigeante et d'actions authentiquement réformatrices.

Cette perspective nous invite à repenser un lien fécond, fait d'autonomie et de coopération, entre mouvement social, monde intellectuel et responsabilité politique alors même que chaque partie de ce trièdre nous condamne à l'impuissance si elle opte pour l'indifférence aux deux autres.

Nous devons donc discerner les signaux – mêmes faibles – d'une renaissance à travers les mouvements qui, partout sur la planète, lient la dénonciation de l'injustice, l'urgence écologique et le combat démocratique pour un État de droit. Discerner, également, dans les différentes écoles de pensée, celles qui s'affranchissent tant de la reproduction mimétique du dogme néolibéral que d'une incantation radicale d'un idéal désincarné. Pour éviter l'écueil d'une critique incantatoire et manichéenne du « système », il nous faut être attentif à ce qui agit positivement aujourd'hui en lui et même contre lui.

Affirmer avec clarté que la critique du capitalisme financiarisé n'est pas celle de l'esprit d'entreprise. Nous sommes témoins, au sein même des sociétés, d'une puissance d'innovation continue nourrie par l'aspiration d'une nouvelle génération de dirigeants à donner un sens éthique à son engagement professionnel. Nous devons, par ailleurs, considérer la capacité des citoyens – dès lors qu'ils sont libérés de la servitude consumériste – à changer les règles du jeu du marché : la remise en cause de la toute-puissance du capitalisme néolibéral passe par la régulation de la puissance publique mais également par un renouveau démocratique et civique.

C'est dans ce moment de conscience partagée que les élus que nous sommes consacrons nos mandats à traduire en débouchés politiques les espoirs qui naissent ici du monde universitaire, là de la société civile, du travail intellectuel comme des luttes sociales. Depuis que nous sommes députés, dans le prolongement de la loi sur le devoir de vigilance, acquise de haute lutte hier et regardée dans le monde entier aujourd'hui, nous avons défendu des propositions, appuyées sur des travaux scientifiques, qui visent à traduire dans la loi les aspirations exprimées dans les initiatives citoyennes et à redonner par la même à la politique sa force de transformation.

Malgré la faiblesse des résultats à laquelle nous cantonne un système institutionnel pathologiquement défavorable à l'opposition parlementaire, nous continuerons de le faire. Car les difficultés parlementaires sont pour l'heure négligeables si elles contribuent à ouvrir un horizon. Soumises au débat, à travers cette tribune, nos propositions entendent susciter le dialogue et permettre in fine de dégager des combats communs. Jamais depuis les années 1840, depuis le premier âge du socialisme, l'état du monde n'a été aussi propice à un dépassement du capitalisme. À condition que le trièdre se reforme, les aspirations à son renouveau peuvent à nouveau devenir une espérance populaire.

Comme au XIXème siècle, il ne se revitalisera que s'il s'emploie à réformer l'économie pour inverser cette dynamique qui fait qu'« au lieu que l'économie soit encastrée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique ». Bien que l'État prête désormais la main à ce processus, le moteur de ce désencastrement reste l'entreprise ; c'est elle qu'il convient, en premier lieu, de réformer. Dans un objectif simple : rappeler certaines d'entre elles à la loi, permettre à toutes de répondre aux aspirations à davantage de justice et d'écologie qui s'expriment aujourd'hui, les démocratiser, les convaincre de ne pas se comprendre uniquement comme des acteurs de marchés mais comme participantes à l'idéal républicain. Sortir enfin des dilemmes appauvris, tel « faut-il haïr ou aimer l'entreprise ? »

L'action des entreprises « déborde » sur leur environnement, comme elle déborde sur l'ensemble de la société. Au cours du XXe siècle, la lente édification du droit du travail, les premières formes de participation à la vie de l'entreprise visaient déjà à affirmer que les entreprises constituaient des acteurs politiques et sociaux, inscrits dans l'espace public et dont l'action pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une régulation collective. Face aux crises et aux déséquilibres, il est impératif d'affirmer et de donner une nouvelle signification à cette idée. Nous sommes convaincus que les entreprises en sortiront grandies. C'est ce que visent, en tout cas, les quelques propositions que nous soumettons ici au débat.

Un risque existe qu'elle soit instrumentalisée. Des notes de Larry Fink, le patron du plus grand fonds de gestion d'actifs financiers mondial, affirmant que « Pour prospérer au fil du temps, toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais aussi montrer comment elle apporte une contribution positive à la société ». Aux critiques du Président Macron sur le « capitalisme fou », nombreux sont ceux qui, surfant sur cette grande vague, s'emploient de fait à la transformer en écume.

Que le faux nez de l'indignation écologique et sociale ne fasse plus illusion est une chose, que la critique inspire un renouveau de l'action politique en est une autre. Nous sommes tous appelés à transformer l'alerte en perspective nouvelle pour notre économie. Autrement dit, reprendre le projet qui fut historiquement depuis Sismondi et Saint-Simon, celui du socialisme. À coup sûr les problèmes ne sont plus les mêmes – tant la question sociale est désormais intriquée dans les enjeux de l'écologie et de la globalisation – mais la méthode demeure : la grande fatigue du capitalisme nous appelle au double mouvement d'une recherche exigeante et d'actions authentiquement réformatrices.

Cette perspective nous invite à repenser un lien fécond, fait d'autonomie et de coopération, entre mouvement social, monde intellectuel et responsabilité politique alors même que chaque partie de ce trièdre nous condamne à l'impuissance si elle opte pour l'indifférence aux deux autres.

Nous devons donc discerner les signaux – mêmes faibles – d'une renaissance à travers les mouvements qui, partout sur la planète, lient la dénonciation de l'injustice, l'urgence écologique et le combat démocratique pour un État de droit. Discerner, également, dans les différentes écoles de pensée, celles qui s'affranchissent tant de la reproduction mimétique du dogme néolibéral que d'une incantation radicale d'un idéal désincarné. Pour éviter l'écueil d'une critique incantatoire et manichéenne du « système », il nous faut être attentif à ce qui agit positivement aujourd'hui en lui et même contre lui.

Affirmer avec clarté que la critique du capitalisme financiarisé n'est pas celle de l'esprit d'entreprise. Nous sommes témoins, au sein même des sociétés, d'une puissance d'innovation continue nourrie par l'aspiration d'une nouvelle génération de dirigeants à donner un sens éthique à son engagement professionnel. Nous devons, par ailleurs, considérer la capacité des citoyens – dès lors qu'ils sont libérés de la servitude consumériste – à changer les règles du jeu du marché : la remise en cause de la toute-puissance du capitalisme néolibéral passe par la régulation de la puissance publique mais également par un renouveau démocratique et civique.

C'est dans ce moment de conscience partagée que les élus que nous sommes consacrons nos mandats à traduire en débouchés politiques les espoirs qui naissent ici du monde universitaire, là de la société civile, du travail intellectuel comme des luttes sociales. Depuis que nous sommes députés, dans le prolongement de la loi sur le devoir de vigilance, acquise de haute lutte hier et regardée dans le monde entier aujourd'hui, nous avons défendu des propositions, appuyées sur des travaux scientifiques, qui visent à traduire dans la loi les aspirations exprimées dans les initiatives citoyennes et à redonner par la même à la politique sa force de transformation.

Malgré la faiblesse des résultats à laquelle nous cantonne un système institutionnel pathologiquement défavorable à l'opposition parlementaire, nous continuerons de le faire. Car les difficultés parlementaires sont pour l'heure négligeables si elles contribuent à ouvrir un horizon. Soumises au débat, à travers cette tribune, nos propositions entendent susciter le dialogue et permettre in fine de dégager des combats communs. Jamais depuis les années 1840, depuis le premier âge du socialisme, l'état du monde n'a été aussi propice à un dépassement du capitalisme. À condition que le trièdre se reforme, les aspirations à son renouveau peuvent à nouveau devenir une espérance populaire.

Comme au XIXème siècle, il ne se revitalisera que s'il s'emploie à réformer l'économie pour inverser cette dynamique qui fait qu'« au lieu que l'économie soit encastrée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique ». Bien que l'État prête désormais la main à ce processus, le moteur de ce désencastrement reste l'entreprise ; c'est elle qu'il convient, en premier lieu, de réformer. Dans un objectif simple : rappeler certaines d'entre elles à la loi, permettre à toutes de répondre aux aspirations à davantage de justice et d'écologie qui s'expriment aujourd'hui, les démocratiser, les convaincre de ne pas se comprendre uniquement comme des acteurs de marchés mais comme participantes à l'idéal républicain. Sortir enfin des dilemmes appauvris, tel « faut-il haïr ou aimer l'entreprise ? »

L'action des entreprises « déborde » sur leur environnement, comme elle déborde sur l'ensemble de la société. Au cours du XXe siècle, la lente édification du droit du travail, les premières formes de participation à la vie de l'entreprise visaient déjà à affirmer que les entreprises constituaient des acteurs politiques et sociaux, inscrits dans l'espace public et dont l'action pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une régulation collective. Face aux crises et aux déséquilibres, il est impératif d'affirmer et de donner une nouvelle signification à cette idée. Nous sommes convaincus que les entreprises en sortiront grandies. C'est ce que visent, en tout cas, les quelques propositions que nous soumettons ici au débat.

L'optimisation, l'exil et la Loi

La critique du capitalisme financier qui s'exprime aujourd'hui est d'abord réactive. Elle réagit à des pratiques massives et largement documentées de subtilisation par les entreprises de la part de la valeur créée qui, via l'État, revient légitimement à la collectivité. Évasion et manipulation fiscale : c'est là, en effet, l'autre « affaire du siècle », vile et insidieuse. Elle corrompt tout, sape les États, génère une concurrence déloyale avec les petites et moyennes entreprises, distille le soupçon, alimente les inégalités, affaiblit nos modèles sociaux, dévore l'avenir. Les paradis fiscaux de quelques-uns sont l'enfer de tous les autres. Quand les plus grandes fortunes mondiales et les multinationales échappent à l'impôt avec parfois la complicité coupable des administrations, des milliards manquent à la santé, à l'éducation, à l'environnement.

Les rapports des ONG s'ajoutent aux travaux des chercheurs comme Gabriel Zucman pour manifester l'ampleur du scandale. 8 % du patrimoine financier mondial est détenu dans les paradis fiscaux, soit près de 7 900 milliards d'euros. 40 % des profits des multinationales sont déclarés dans des paradis à fiscalité faible ou nulle, soit près de 650 milliards de dollars chaque année. Leurs profits croissent et pourtant leurs impôts baissent… Il manque à la France et à l'Union européenne 20 % de leurs recettes au titre de l'impôt sur les sociétés.

Devant l'ampleur de l'injustice, qu'aucune équation simpliste suggérant moins de services publics pour moins d'impôts ne viendra résoudre, le consentement à l'impôt chancelle, la démocratie vacille, la rage gronde. Comme pour le réchauffement climatique, la crise n'est désormais plus devant nous, elle est là, déjà, énorme. L'heure n'est plus aux plaidoyers, aux formules alambiquées et prétendument savantes, aux déclarations d'estrade à Davos ou ailleurs. On ne peut plus laisser les multinationales se moquer des États et des peuples, faire leurs lois au détriment de la loi, opposer leur volonté à la volonté générale. Nous proposons donc d'agir sans délai.

Après la Grande-Bretagne et l'Autriche, la France, prenant acte de l'échec des négociations européennes, a décidé de taxer les géants du numérique en France, Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA)… Cet acte politique ouvre une voie, mais elle pourrait n'être qu'une impasse si le gouvernement persistait à ignorer la situation de tant de grandes entreprises qui échappent à l'impôt, se contentant de cette seule décision pour solde de tout compte.

Pourquoi, en effet, ne taxer que les GAFA ? McDonald's, Nike, Fiat et Total n'utilisent-ils pas eux aussi les paradis fiscaux à grande échelle ? Les chiffres sont clairs : la délocalisation artificielle des profits est un phénomène généralisé, qu'on trouve aussi bien chez les géants du numérique que dans l'industrie pharmaceutique, la finance ou l'agroalimentaire. La mesure gouvernementale reste donc, à ce stade, de l'ordre du symbole. Or une réforme permettant de lutter contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales est non seulement souhaitable, mais elle est aussi possible.

Nous proposons, d'abord, que chaque société domiciliée à l'étranger vendant des biens ou des services en France, pour un montant excédant 100 millions d'euros, paie l'impôt sur les sociétés en France, qu'elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient ainsi calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales effectuées en France. Cette solution a le mérite de dissocier la répartition de l'assiette taxable de celle des implantations physiques et donc de garantir la pérennité de notre base industrielle. Le principe est simple : les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles réalisent leur chiffre d'affaires.

Nous proposons, ensuite, que chaque nation soit exemplaire s'agissant de la lutte contre l'optimisation fiscale de ses propres multinationales en instituant une forme de redressement fondé sur le déficit fiscal constaté des multinationales dont la sous-imposition à l'étranger serait manifeste. Il s'agit d'une taxe correctrice du pays siège pour s'assurer d'un taux effectif d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés de nos multinationales à 25% quel que soit le pays où elles réalisent leur chiffre d'affaires. Nous pouvons prélever les recettes fiscales auxquelles les paradis fiscaux renoncent.

Ces règles simples s'inscrivent dans les réflexions conduites par l'OCDE, l'Europe devrait les adopter, en faire son combat acharné en instituant un impôt commun sur les sociétés finançant un budget de l'Union européenne géré démocratiquement. C'est notre aspiration. Mais sans attendre, la France peut dès à présent montrer le chemin. Lutter pour la justice fiscale et le réarmement des États appelle plus qu'une taxe sur les GAFA.

Les rapports des ONG s'ajoutent aux travaux des chercheurs comme Gabriel Zucman pour manifester l'ampleur du scandale. 8 % du patrimoine financier mondial est détenu dans les paradis fiscaux, soit près de 7 900 milliards d'euros. 40 % des profits des multinationales sont déclarés dans des paradis à fiscalité faible ou nulle, soit près de 650 milliards de dollars chaque année. Leurs profits croissent et pourtant leurs impôts baissent… Il manque à la France et à l'Union européenne 20 % de leurs recettes au titre de l'impôt sur les sociétés.

Devant l'ampleur de l'injustice, qu'aucune équation simpliste suggérant moins de services publics pour moins d'impôts ne viendra résoudre, le consentement à l'impôt chancelle, la démocratie vacille, la rage gronde. Comme pour le réchauffement climatique, la crise n'est désormais plus devant nous, elle est là, déjà, énorme. L'heure n'est plus aux plaidoyers, aux formules alambiquées et prétendument savantes, aux déclarations d'estrade à Davos ou ailleurs. On ne peut plus laisser les multinationales se moquer des États et des peuples, faire leurs lois au détriment de la loi, opposer leur volonté à la volonté générale. Nous proposons donc d'agir sans délai.

Après la Grande-Bretagne et l'Autriche, la France, prenant acte de l'échec des négociations européennes, a décidé de taxer les géants du numérique en France, Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA)… Cet acte politique ouvre une voie, mais elle pourrait n'être qu'une impasse si le gouvernement persistait à ignorer la situation de tant de grandes entreprises qui échappent à l'impôt, se contentant de cette seule décision pour solde de tout compte.

Pourquoi, en effet, ne taxer que les GAFA ? McDonald's, Nike, Fiat et Total n'utilisent-ils pas eux aussi les paradis fiscaux à grande échelle ? Les chiffres sont clairs : la délocalisation artificielle des profits est un phénomène généralisé, qu'on trouve aussi bien chez les géants du numérique que dans l'industrie pharmaceutique, la finance ou l'agroalimentaire. La mesure gouvernementale reste donc, à ce stade, de l'ordre du symbole. Or une réforme permettant de lutter contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales est non seulement souhaitable, mais elle est aussi possible.

Nous proposons, d'abord, que chaque société domiciliée à l'étranger vendant des biens ou des services en France, pour un montant excédant 100 millions d'euros, paie l'impôt sur les sociétés en France, qu'elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient ainsi calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales effectuées en France. Cette solution a le mérite de dissocier la répartition de l'assiette taxable de celle des implantations physiques et donc de garantir la pérennité de notre base industrielle. Le principe est simple : les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles réalisent leur chiffre d'affaires.

Nous proposons, ensuite, que chaque nation soit exemplaire s'agissant de la lutte contre l'optimisation fiscale de ses propres multinationales en instituant une forme de redressement fondé sur le déficit fiscal constaté des multinationales dont la sous-imposition à l'étranger serait manifeste. Il s'agit d'une taxe correctrice du pays siège pour s'assurer d'un taux effectif d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés de nos multinationales à 25% quel que soit le pays où elles réalisent leur chiffre d'affaires. Nous pouvons prélever les recettes fiscales auxquelles les paradis fiscaux renoncent.

Ces règles simples s'inscrivent dans les réflexions conduites par l'OCDE, l'Europe devrait les adopter, en faire son combat acharné en instituant un impôt commun sur les sociétés finançant un budget de l'Union européenne géré démocratiquement. C'est notre aspiration. Mais sans attendre, la France peut dès à présent montrer le chemin. Lutter pour la justice fiscale et le réarmement des États appelle plus qu'une taxe sur les GAFA.

La juste répartition de la valeur

La modernité politique est affaire d'organisation des pouvoirs, de souveraineté et de volonté générale ; mais elle est aussi affaire d'idéal : la justice. Comme une vague qui grossit, on le voit surgir et s'affirmer de nouveau ce désir de justice, qui émerge sous les cendres des excès du capitalisme. Un capitalisme financier, devenu comme ivre de lui-même, qui joue contre l'économie, contre l'environnement, contre la cohésion sociale et qui fait le lit de tous les mécontentements sur fond de multinationales échappant à l'impôt, de fortunes vertigineuses, de distributions de dividendes prolifiques, de retraites chapeaux et de parachutes dorés mirobolants, d'écarts de rémunérations insondables…

À la fin du XIXème siècle, le banquier John Pierpont Morgan estimait qu'un dirigeant d'entreprise ne devait pas percevoir plus de 20 fois la rémunération moyenne de ses salariés. Que dirait-il aujourd'hui du salaire du PDG de la banque qui porte encore son nom, salaire qui avoisine les 30 millions de dollars ? Que dirait Henry Ford, figure du capitalisme industriel, qui préconisait un écart maximal de rémunération de 1 à 40, en voyant les écarts de revenus d'aujourd'hui ; ainsi ceux des directeurs généraux des 500 plus grosses entreprises américaines qui vont de 1 à 373 ? De tels écarts, partout en Europe et dans le monde, explosent. En France, ils atteignent 250 fois le salaire des employés les moins qualifiés pour les patrons du CAC 40, qui ont encore accru de 12% leurs rémunérations en 2018.

Et comme si ces rémunérations spectaculaires ne suffisaient pas, leur imposition n'a cessé d'être de plus en plus accommodante avec des taux d'imposition des tranches supérieures réduits et même une dégressivité des prélèvements obligatoires ; on aboutit à cette situation stupéfiante qui fait qu'un milliardaire connaît, dans bien des pays, une pression fiscale inférieure à celle des classes moyennes. L'histoire enseigne pourtant que la prospérité économique des nations jusque dans les années 1980 s'est souvent mieux accommodée d'impôts très élevés sur les hauts revenus et sur les grosses successions que d'une accumulation incontrôlée des richesses entre les mains de quelques-uns. Des voix, désormais, partout dans le monde, de la Suisse aux Etats-Unis, auxquelles nous joignons les nôtres, ne craignent plus de le dire et d'en faire un chemin vers plus de justice fiscale et d'efficacité économique.

La justice fiscale est indissociable de la question de l'équité des rémunérations car il est possible d'agir dès la distribution des revenus. Au-delà de l'enjeu économique, il s'agit également d'une question éthique : selon le calcul fait par le PDG de Danone, Emmanuel Faber, diminuer de 30 % la rémunération du centile le mieux payé de son groupe permettrait de doubler le salaire des 20 % les moins payés.

Il s'agit aussi, il faut le souligner, d'un enjeu écologique : la démesure dans la possession des richesses génère des modes de vie incompatibles avec un développement soutenable, qui appelle au contraire à un nouveau partage. Toutes les études sérieuses s'accordent d'ailleurs pour dire qu'à de tels niveaux de rémunérations des dirigeants des multinationales, il n'y a pas de lien entre leur rémunération et leur performance. Il est donc faux de dire que ces rémunérations procéderaient d'un marché concurrentiel auquel on ne pourrait rien et qu'elles seraient même la condition de la performance économique des entreprises. Cette dérive est avant tout le symptôme d'une défaillance criante de la gouvernance des entreprises, qui permet à des dirigeants insatiables et à des actionnaires prédateurs de jouir d'une forme de connivence économique malsaine au détriment des salariés, des actionnaires de long terme et des stratégies industrielles.

Le sujet est mondial et le chantier devrait être européen. Nous voulons cependant sans attendre que la France accomplisse, dans le cadre contraint de sa Constitution et de la liberté d'entreprendre qu'elle garantit, parfois au détriment d'autres principes, un premier pas dans la lutte contre les rémunérations excessives.

Nous proposons qu'au-delà d'un écart de 1 à 12 – la Confédération européenne des syndicats propose la norme de 1 à 20 – les rémunérations concernées et les charges qui y sont associées ne soient plus déductibles du calcul de l'impôt sur les sociétés. Il n'y a aucune raison que le coût de ces rémunérations excessives pèse indirectement sur la collectivité. Nous pensons, en outre, que l'entreprise serait ainsi incitée à mieux partager sa valeur. Par ce biais fiscal, elle aurait, en effet, un intérêt économique à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées.

À la fin du XIXème siècle, le banquier John Pierpont Morgan estimait qu'un dirigeant d'entreprise ne devait pas percevoir plus de 20 fois la rémunération moyenne de ses salariés. Que dirait-il aujourd'hui du salaire du PDG de la banque qui porte encore son nom, salaire qui avoisine les 30 millions de dollars ? Que dirait Henry Ford, figure du capitalisme industriel, qui préconisait un écart maximal de rémunération de 1 à 40, en voyant les écarts de revenus d'aujourd'hui ; ainsi ceux des directeurs généraux des 500 plus grosses entreprises américaines qui vont de 1 à 373 ? De tels écarts, partout en Europe et dans le monde, explosent. En France, ils atteignent 250 fois le salaire des employés les moins qualifiés pour les patrons du CAC 40, qui ont encore accru de 12% leurs rémunérations en 2018.

Et comme si ces rémunérations spectaculaires ne suffisaient pas, leur imposition n'a cessé d'être de plus en plus accommodante avec des taux d'imposition des tranches supérieures réduits et même une dégressivité des prélèvements obligatoires ; on aboutit à cette situation stupéfiante qui fait qu'un milliardaire connaît, dans bien des pays, une pression fiscale inférieure à celle des classes moyennes. L'histoire enseigne pourtant que la prospérité économique des nations jusque dans les années 1980 s'est souvent mieux accommodée d'impôts très élevés sur les hauts revenus et sur les grosses successions que d'une accumulation incontrôlée des richesses entre les mains de quelques-uns. Des voix, désormais, partout dans le monde, de la Suisse aux Etats-Unis, auxquelles nous joignons les nôtres, ne craignent plus de le dire et d'en faire un chemin vers plus de justice fiscale et d'efficacité économique.

La justice fiscale est indissociable de la question de l'équité des rémunérations car il est possible d'agir dès la distribution des revenus. Au-delà de l'enjeu économique, il s'agit également d'une question éthique : selon le calcul fait par le PDG de Danone, Emmanuel Faber, diminuer de 30 % la rémunération du centile le mieux payé de son groupe permettrait de doubler le salaire des 20 % les moins payés.

Il s'agit aussi, il faut le souligner, d'un enjeu écologique : la démesure dans la possession des richesses génère des modes de vie incompatibles avec un développement soutenable, qui appelle au contraire à un nouveau partage. Toutes les études sérieuses s'accordent d'ailleurs pour dire qu'à de tels niveaux de rémunérations des dirigeants des multinationales, il n'y a pas de lien entre leur rémunération et leur performance. Il est donc faux de dire que ces rémunérations procéderaient d'un marché concurrentiel auquel on ne pourrait rien et qu'elles seraient même la condition de la performance économique des entreprises. Cette dérive est avant tout le symptôme d'une défaillance criante de la gouvernance des entreprises, qui permet à des dirigeants insatiables et à des actionnaires prédateurs de jouir d'une forme de connivence économique malsaine au détriment des salariés, des actionnaires de long terme et des stratégies industrielles.

Le sujet est mondial et le chantier devrait être européen. Nous voulons cependant sans attendre que la France accomplisse, dans le cadre contraint de sa Constitution et de la liberté d'entreprendre qu'elle garantit, parfois au détriment d'autres principes, un premier pas dans la lutte contre les rémunérations excessives.

Nous proposons qu'au-delà d'un écart de 1 à 12 – la Confédération européenne des syndicats propose la norme de 1 à 20 – les rémunérations concernées et les charges qui y sont associées ne soient plus déductibles du calcul de l'impôt sur les sociétés. Il n'y a aucune raison que le coût de ces rémunérations excessives pèse indirectement sur la collectivité. Nous pensons, en outre, que l'entreprise serait ainsi incitée à mieux partager sa valeur. Par ce biais fiscal, elle aurait, en effet, un intérêt économique à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées.

La codécision à la française

Les « Jours heureux » de l'après-guerre, comme ceux 1968, avaient porté l'idée d'un élargissement de la démocratie dans l'entreprise : comités d'entreprise, liberté d'expression des salariés, autogestion Le triomphe du néo-libéralisme a mis fin, ces dernières décennies, à cette dynamique. Depuis plus de trente ans, la « suprématie actionnariale » s'est imposée comme un dogme intangible, favorisant le court-termisme spéculatif aux dépens des stratégies industrielles et du long terme, déformant le partage de la valeur ajoutée au profit des actionnaires et au détriment des salariés, ou bien encore privilégiant la rémunération du capital sur l'investissement productif. Une forme d'abus de pouvoir des actionnaires s'est mise en place avec, parfois, la complicité de dirigeants aux rémunérations excessives et sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise.

Face à cette situation, la capacité des salariés à influer sur le comportement et la gouvernance des entreprises est trop faible, et même s'est affaiblie, prise en étau entre les contraintes économiques et des réformes législatives qui tendent à réduire leurs protections individuelles aussi bien que collectives.

Nous considérons, à rebours de l'idéologie néolibérale et de la domination actionnariale sans partage actuelles, que les salariés doivent être considérés comme parties constituantes de l'entreprise. À l'instar de ce qui avait été esquissé, sans être jamais réalisé, au milieu des années 1970, notamment par la commission Sudreau, nous entendons porter une réforme en profondeur de l'entreprise, une réforme de démocratisation. Nous plaidons, en effet, pour la mise en oeuvre d'une codétermination « à la française » inaugurant un nouvel âge de notre économie et une rénovation profonde de la vie dans l'entreprise.

Tirant parti des expériences positives de 13 pays de l'Union européenne, nous proposons d'instituer dans un premier temps deux administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 500 salariés, un tiers dans les entreprises de plus de 1000 salariés et une moitié dans celles de plus de 5000 salariés. Il s'agit là d'un pas décisif, qui permettrait véritablement aux salariés de participer au gouvernement de l'entreprise.

Contrairement à ce que laissent penser les discours idéologiques ambiants comme les commentateurs les plus frileux, cette réforme en profondeur est de nature à consolider nos entreprises. La codétermination est un cadre protecteur contre les dérives d'une financiarisation qui fragilise l'économie réelle. Elle est aussi un creuset utile pour négocier, avec agilité et humanité, les mutations technologiques et favoriser son enracinement dans nos territoires.

Le gouvernement s'est opposé à cette réforme en première lecture de la loi Pacte, avec pour seul argument l'hostilité « culturelle » de la frange la plus conservatrice du patronat. Cette ligne de défense des privilèges est archaïque et à contre-courant des enjeux de l'époque, de nos intérêts économiques, comme des pratiques de la génération d'entrepreneurs qui vient, et qui peut s'avérer capable, pour peu qu'on lui en donne l'occasion et le cadre, de mettre en oeuvre des pratiques plus démocratiques.

La codétermination est au coeur d'une grande idée : faire émerger dans la mondialisation un modèle européen d'entreprise capable d'unir des États aux droits trop fragmentés et de nous différencier des standards anglo-saxons comme du capitalisme d'Etat asiatique. Alliant les héritages des différents pays (ainsi la cogestion allemande), elle permettrait à l'Union européenne de porter non plus seulement l'idée d'une démocratie politique, mais un projet de démocratisation économique, à même de gérer, de manière collective, les défis industriels ou environnementaux.

Choisir la démocratie sociale au coeur de l'entreprise, c'est en faire une force pour notre économie et un facteur de cohésion pour notre société. L'urgence écologique, sociale et démocratique doivent nous donner le courage de légiférer afin que l'éthique ne soit plus un « fanion en haut du mat » mais le gouvernail de nos entreprises. Le temps est venu de réconcilier la démocratie et l'esprit d'entreprise.

Face à cette situation, la capacité des salariés à influer sur le comportement et la gouvernance des entreprises est trop faible, et même s'est affaiblie, prise en étau entre les contraintes économiques et des réformes législatives qui tendent à réduire leurs protections individuelles aussi bien que collectives.

Nous considérons, à rebours de l'idéologie néolibérale et de la domination actionnariale sans partage actuelles, que les salariés doivent être considérés comme parties constituantes de l'entreprise. À l'instar de ce qui avait été esquissé, sans être jamais réalisé, au milieu des années 1970, notamment par la commission Sudreau, nous entendons porter une réforme en profondeur de l'entreprise, une réforme de démocratisation. Nous plaidons, en effet, pour la mise en oeuvre d'une codétermination « à la française » inaugurant un nouvel âge de notre économie et une rénovation profonde de la vie dans l'entreprise.

Tirant parti des expériences positives de 13 pays de l'Union européenne, nous proposons d'instituer dans un premier temps deux administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 500 salariés, un tiers dans les entreprises de plus de 1000 salariés et une moitié dans celles de plus de 5000 salariés. Il s'agit là d'un pas décisif, qui permettrait véritablement aux salariés de participer au gouvernement de l'entreprise.

Contrairement à ce que laissent penser les discours idéologiques ambiants comme les commentateurs les plus frileux, cette réforme en profondeur est de nature à consolider nos entreprises. La codétermination est un cadre protecteur contre les dérives d'une financiarisation qui fragilise l'économie réelle. Elle est aussi un creuset utile pour négocier, avec agilité et humanité, les mutations technologiques et favoriser son enracinement dans nos territoires.

Le gouvernement s'est opposé à cette réforme en première lecture de la loi Pacte, avec pour seul argument l'hostilité « culturelle » de la frange la plus conservatrice du patronat. Cette ligne de défense des privilèges est archaïque et à contre-courant des enjeux de l'époque, de nos intérêts économiques, comme des pratiques de la génération d'entrepreneurs qui vient, et qui peut s'avérer capable, pour peu qu'on lui en donne l'occasion et le cadre, de mettre en oeuvre des pratiques plus démocratiques.

La codétermination est au coeur d'une grande idée : faire émerger dans la mondialisation un modèle européen d'entreprise capable d'unir des États aux droits trop fragmentés et de nous différencier des standards anglo-saxons comme du capitalisme d'Etat asiatique. Alliant les héritages des différents pays (ainsi la cogestion allemande), elle permettrait à l'Union européenne de porter non plus seulement l'idée d'une démocratie politique, mais un projet de démocratisation économique, à même de gérer, de manière collective, les défis industriels ou environnementaux.

Choisir la démocratie sociale au coeur de l'entreprise, c'est en faire une force pour notre économie et un facteur de cohésion pour notre société. L'urgence écologique, sociale et démocratique doivent nous donner le courage de légiférer afin que l'éthique ne soit plus un « fanion en haut du mat » mais le gouvernail de nos entreprises. Le temps est venu de réconcilier la démocratie et l'esprit d'entreprise.

De la Responsabilité Sociale et Environnementale, vers une citoyenneté économique

Vingt ans après le sommet de la Terre de Rio, la notion de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises s'est développée comme une tentative de réponse éthique aux impacts environnementaux et sociaux de leur activité économique et aux désordres du capitalisme financier contemporain, ainsi qu'aux insuffisances notoires de l'information financière pour en rendre compte. La loi NRE de 2001 puis la décision de l'Union européenne en 2014 ont donné un cadre et introduit une première obligation de reporting extra-financier, faisant de la démarche RSE l'un des objectifs centraux des grandes entreprises européennes. Celles-ci sont désormais tenues de publier une « Déclaration de performance extra-financière ». Parallèlement, le développement d'une nouvelle génération d'agences de notation, d'indices boursiers et de labels RSE est foisonnant ; jusqu'à la confusion, tant il devient difficile de séparer le bon grain de l'ivraie, d'éclairer investisseurs, consommateurs ou citoyens sur la réalité des pratiques et la trajectoire responsable des entreprises.

Force est de constater que si les seuls indicateurs financiers classiques de performance économique ne donnent d'une entreprise qu'une vision borgne, ceux de l'actuelle RSE nous en donnent une vision floue, incapables qu'ils sont de rendre compte du véritable impact social et environnemental de l'entreprise. Il convient d'ajouter qu'à bien des égards il existe entre les deux une contradiction intrinsèque. Les normes comptables internationales des entreprises (International Financial Reporting Standards) ne connaissent que le capital financier, la recherche du seul profit et le service des actionnaires. Il n'est pas excessif de considérer que, dans leur conception même et dans la philosophie économique qui les inspire (« la responsabilité d'une entreprise c'est d'augmenter ses profits » Friedman, 1970), ces normes demeurent, en l'état, le refuge d'un capitalisme aveugle à la question environnementale, destructeur des hommes et de la nature, privilégiant le présent au détriment de l'avenir, les actionnaires aux dépens des salariés, les dividendes plutôt que les investissements productifs.

Dans la construction d'une organisation économique qui prendrait en compte le capital financier autant que le capital humain et le capital naturel, la révision de ces normes demeure une Bastille à prendre. Sans elle, rien ne changera vraiment en dépit de toutes les déclarations de performance extra-financière, de toutes les déclarations des entreprises du Business Roundtable (regroupant 200 sociétés et 7000$ de CA cumulé) s'engageant à « investir dans leurs salariés, à protéger l'environnement et à générer de la valeur de long terme pour les actionnaires » et des meilleures intentions de chefs d'entreprises saisis par l'urgence écologique et préoccupés de la question sociale.

Il faut donc aller plus loin. Aucune des démarches entreprises jusque-là n'a été totalement vaine, mais le temps est venu d'engager une démarche plus globale et notamment de dépasser ce premier âge de la RSE. La prise en compte des externalités sociales et environnementales est seule à même de donner une idée adéquate de la véritable valeur créée par les entreprises. De nombreux travaux s'y emploient aujourd'hui et doivent nous servir d'appui pour évaluer autrement ce qui est produit.

Il faut, en d'autres termes, changer les normes pour changer le capitalisme ; nous proposons une première étape sur le chemin de cette nouvelle comptabilité adaptée à l'entreprise d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi au service de la dignité humaine et du bien commun.

Nous proposons la création d'une certification publique de RSE. Nous sommes convaincus, en effet, que la clarté, autant que la confiance, appellent un socle commun, une norme conçue par la puissance publique évaluée et révisée avec mesure, au rythme du renouvellement démocratique. Cette norme publique pourrait prendre la forme d'un label ou d'une notation établie sur la base d'un nombre défini de critères, indiquant les impacts sociaux et environnementaux ainsi que la qualité de la gouvernance. Le contrôle établi par des évaluateurs privés, agréés par l'État, permettrait un classement simple, lisible et fiable. Ce dernier donnerait la possibilité à tout citoyen, dans son rôle de consommateur mais aussi le cas échéant d'épargnant ou de collaborateur, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en matière de RSE et à orienter par ses choix l'économie dans un sens vertueux. Il serait par ailleurs envisageable d'adosser à cette norme nouvelle un mécanisme de bonus financier, reconnaissant ainsi la contribution positive des entreprises labellisées à une politique de prévention évitant des dépenses publiques de « réparation ».

Ces mesures donneraient toute sa portée à la proposition que nous portons depuis 2017 à travers la proposition de loi « Nouvelle entreprise, nouvelles gouvernances » de modification de l'article 1833 du Code Civil ayant trait à la définition des sociétés, dont les finalités ne peuvent être réduites au partage de bénéfices entre associés. L'entreprise de demain ne doit pas seulement « considérer » mais bien « prendre en compte » les conséquences économiques, sociales et environnementale de ses activités.

* * *

Développer la présence des administrateurs salariés et leur participation à la vie de l'entreprise ; réformer l'imposition des multinationales ; lutter contre les rémunérations excessives et les écarts salariaux démesurés ; modifier les normes d'évaluation des entreprises. Les plus frileux, qui sont aussi souvent les plus intéressés à ce que rien ne change, auront beau faire : toutes ces mesures s'articulent et font sens. Elles ne risquent nullement de précipiter la planète économique hors de son orbite ; elles doivent au contraire permettre d'en assurer l'équilibre nouveau et durable, en sortant de l'injustice et de la démesure ou nous a entraîné l'ère néo-libérale.

Que disent-elles en effet ces propositions ? Elles rappellent qu'au-dessus de la loi du marché il y a celle de la démocratie, au-dessus des intérêts particuliers, l'intérêt général et le bien commun. Ces propositions sont une contribution à la réflexion sur un rapport rénové de la puissance publique à la puissance privée, sur la place des entreprises dans un contrat social et écologique renouvelé fondé sur l'alliance des forces productives.

Boris Vallaud, député des Landes

Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle

Force est de constater que si les seuls indicateurs financiers classiques de performance économique ne donnent d'une entreprise qu'une vision borgne, ceux de l'actuelle RSE nous en donnent une vision floue, incapables qu'ils sont de rendre compte du véritable impact social et environnemental de l'entreprise. Il convient d'ajouter qu'à bien des égards il existe entre les deux une contradiction intrinsèque. Les normes comptables internationales des entreprises (International Financial Reporting Standards) ne connaissent que le capital financier, la recherche du seul profit et le service des actionnaires. Il n'est pas excessif de considérer que, dans leur conception même et dans la philosophie économique qui les inspire (« la responsabilité d'une entreprise c'est d'augmenter ses profits » Friedman, 1970), ces normes demeurent, en l'état, le refuge d'un capitalisme aveugle à la question environnementale, destructeur des hommes et de la nature, privilégiant le présent au détriment de l'avenir, les actionnaires aux dépens des salariés, les dividendes plutôt que les investissements productifs.

Dans la construction d'une organisation économique qui prendrait en compte le capital financier autant que le capital humain et le capital naturel, la révision de ces normes demeure une Bastille à prendre. Sans elle, rien ne changera vraiment en dépit de toutes les déclarations de performance extra-financière, de toutes les déclarations des entreprises du Business Roundtable (regroupant 200 sociétés et 7000$ de CA cumulé) s'engageant à « investir dans leurs salariés, à protéger l'environnement et à générer de la valeur de long terme pour les actionnaires » et des meilleures intentions de chefs d'entreprises saisis par l'urgence écologique et préoccupés de la question sociale.

Il faut donc aller plus loin. Aucune des démarches entreprises jusque-là n'a été totalement vaine, mais le temps est venu d'engager une démarche plus globale et notamment de dépasser ce premier âge de la RSE. La prise en compte des externalités sociales et environnementales est seule à même de donner une idée adéquate de la véritable valeur créée par les entreprises. De nombreux travaux s'y emploient aujourd'hui et doivent nous servir d'appui pour évaluer autrement ce qui est produit.

Il faut, en d'autres termes, changer les normes pour changer le capitalisme ; nous proposons une première étape sur le chemin de cette nouvelle comptabilité adaptée à l'entreprise d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi au service de la dignité humaine et du bien commun.

Nous proposons la création d'une certification publique de RSE. Nous sommes convaincus, en effet, que la clarté, autant que la confiance, appellent un socle commun, une norme conçue par la puissance publique évaluée et révisée avec mesure, au rythme du renouvellement démocratique. Cette norme publique pourrait prendre la forme d'un label ou d'une notation établie sur la base d'un nombre défini de critères, indiquant les impacts sociaux et environnementaux ainsi que la qualité de la gouvernance. Le contrôle établi par des évaluateurs privés, agréés par l'État, permettrait un classement simple, lisible et fiable. Ce dernier donnerait la possibilité à tout citoyen, dans son rôle de consommateur mais aussi le cas échéant d'épargnant ou de collaborateur, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en matière de RSE et à orienter par ses choix l'économie dans un sens vertueux. Il serait par ailleurs envisageable d'adosser à cette norme nouvelle un mécanisme de bonus financier, reconnaissant ainsi la contribution positive des entreprises labellisées à une politique de prévention évitant des dépenses publiques de « réparation ».

Ces mesures donneraient toute sa portée à la proposition que nous portons depuis 2017 à travers la proposition de loi « Nouvelle entreprise, nouvelles gouvernances » de modification de l'article 1833 du Code Civil ayant trait à la définition des sociétés, dont les finalités ne peuvent être réduites au partage de bénéfices entre associés. L'entreprise de demain ne doit pas seulement « considérer » mais bien « prendre en compte » les conséquences économiques, sociales et environnementale de ses activités.

* * *

Développer la présence des administrateurs salariés et leur participation à la vie de l'entreprise ; réformer l'imposition des multinationales ; lutter contre les rémunérations excessives et les écarts salariaux démesurés ; modifier les normes d'évaluation des entreprises. Les plus frileux, qui sont aussi souvent les plus intéressés à ce que rien ne change, auront beau faire : toutes ces mesures s'articulent et font sens. Elles ne risquent nullement de précipiter la planète économique hors de son orbite ; elles doivent au contraire permettre d'en assurer l'équilibre nouveau et durable, en sortant de l'injustice et de la démesure ou nous a entraîné l'ère néo-libérale.

Que disent-elles en effet ces propositions ? Elles rappellent qu'au-dessus de la loi du marché il y a celle de la démocratie, au-dessus des intérêts particuliers, l'intérêt général et le bien commun. Ces propositions sont une contribution à la réflexion sur un rapport rénové de la puissance publique à la puissance privée, sur la place des entreprises dans un contrat social et écologique renouvelé fondé sur l'alliance des forces productives.

Boris Vallaud, député des Landes

Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle