|

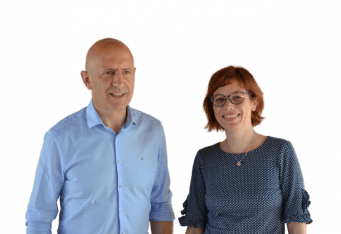

Dominique Potier |

|

|

Vous êtes ici :

|

|

|

|

Vidéo à la une

Agenda

Lundi 21 avril

Détail de la journéeEn circonscription :

|

| NEWSLETTER Restez informés des actualités de Dominique Potier en vous inscrivant à la newsletter |

> L'activité de votre député sur le site citoyen NosDéputés.fr

contactPermanence parlementaire

27 avenue du Maréchal Foch

54200 TOUL

Tel : 03 83 64 09 99

Fax : 03 83 64 31 05

Nous écrire

Actualités

Lundi 23 avril 2018

La terre, un bien hors du commun !

La terre : un bien hors du commun

De l'utopie à la révolution foncière

Membre de l'Institut de droit rural de Poitiers

Professeur d'Université

Benoît Grimonprez

Professeur d'Université

Benoît Grimonprez

« Humidité, humus, humanité, humilité ».

« Il faut faire les révolutions qui ne peuvent être évitées »

Edgar Pisani, Un vieil homme et la terre, Seuil, 2004.

La terre manque toujours cruellement d'un droit à sa démesure. Indispensable à la plupart des activités humaines, cette ressource naturelle est saisie par un ensemble disparate de règles au prix, trop souvent, d'une négation de ses qualités. « A vouloir « forcer » la terre, écrivait Pisani, nous prenons, en effet, le risque de la voir se dérober »1. De là, un mal bien terrestre de notre société, qui affecte aussi bien la chose elle-même que ses habitants. Les symptômes portent les noms d'accaparement, d'artificialisation, de surexploitation, de dégradation. Ils sont suffisamment graves pour justifier la création d'un authentique système foncier, projet politique encore jamais tenté en France. Sa philosophie également serait insolite : partir de la terre et de ses utilités pour bâtir un édifice législatif durable.

Leçons de sémantique

Notre langue donne de la terre trois significations possibles. Elle est d'abord matière, c'est-à-dire la substance organique – l'humus – qui compose un terrain. La terre désigne ensuite le sol, la partie de l'écorce terrestre pouvant être délimitée en surfaces : c'est la parcelle cadastrale. Enfin, la terre renvoie à la planète de l'univers sur laquelle se sont développées la vie puis l'humanité.

En descendant dans l'arène juridique, on s'aperçoit toutefois qu'une conception unidimensionnelle de la terre prédomine. Celle-ci est essentiellement identifiée au fonds immobilier. Certes le droit de l'environnement monte pour faire exister la planète ; mais pas encore au point de reconnaître le sol comme un milieu vivant. La pensée juridique éprouve des difficultés à traiter de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Tel est pourtant le défi que lui lancent désormais les sciences naturelles : cesser de tenir la terre comme abstraite et plate2, pour l'appréhender comme un objet éminemment complexe. L'enjeu est, pour le futur, d'écrire une nouvelle page du droit qui raconte la manière dont l'homme occupe et tire sa subsistance de l'espace.

L'angle vivant du foncier rural

Pour aborder ce sujet immense, j'ai choisi l'entrée de plain-pied du foncier rural. Nulle part ailleurs que dans nos campagnes la terre n'apparaît dans toute son étendue spatiale et toute sa nature écosystémique. Le milieu urbain, plus artificialisé et concentrationnaire, perçoit l'espace autrement, davantage de manière verticale afin précisément de s'extraire de la pénurie de foncier.

Comment rendre possible ce qui doit, de toute façon, advenir ? Les bouleversements sociaux, économiques et écologiques impliquent de changer en profondeur les règles du jeu foncier. Si le constat semble partagé, l'orientation à privilégier divise encore profondément. De tous bords une réforme est réclamée, mais pour exprimer quelles valeurs et quelles conceptions du rapport à la terre ? Derrière le destin du bien, c'est celui de l'homme, et plus largement des sociétés rurales, qui se jouent.

Nature/culture de la terre

Le danger qui guette toute oeuvre législative est de tomber trop rapidement dans les affres de telle ou telle mesure, sans que l'assise intellectuelle du projet soit fermement établie. Or, on n'invente les moyens qu'en contemplation des fins. Il ne saurait donc y avoir de réponses pertinentes sans que soient préalablement posées un certain nombre de questions fondamentales – quitte à ce qu'elles fâchent. La première, sur laquelle tout le monde glisse sciemment, est celle de la nature juridique de la terre : à part quelques représentations superficielles, que savent et disent les juristes de cet objet ? Une seconde réflexion en découle : comment légiférer sur la terre sans trahir aucune de ses fonctions ?

Voyage en terre inconnue

De l'ère de la privatisation…

Le droit pense connaître la terre au motif que c'est pour lui la chose la plus vielle et la plus banale du monde. Dans l'hexagone, le Code civil de 1804 en fait l'élément roi de tout son système des biens : le sol représente à lui seul l'immeuble par nature, qui est la base de toutes les activités humaines. La pensée des physiocrates a manifestement inspiré nos règles de droit privé dont il ressort que la terre constitue la véritable source de richesse. Celle-ci génère des fruits, non seulement par le travail de la classe productive, mais aussi par la rente qu'il assure au propriétaire. La révolution française, et on le comprend, a voulu sortir le foncier de la sphère politique, pour ne plus en faire le siège du pouvoir et de la position sociale des individus. D'où le choix délibéré des codificateurs de le faire basculer dans le domaine purement économique. Le syllogisme implacable du droit civil a fait le reste : étant donné que le bien se définit comme l'objet susceptible d'appropriation et d'échanges ; que l'immeuble a le statut de bien le plus important ; que la terre constitue l'archétype de l'immeuble ; alors la terre est l'objet marchand par excellence.

L'image de la terre dans notre pays a servi de support à toute une rhétorique autour du sens et du rôle de la propriété privée. Pour s'émanciper tout au long du XIXème siècle de l'héritage féodal, le droit de propriété a dû passer, comme en Angleterre, par un mouvement d'enclosure3. Il a fallu tracer des limites, poser des bornes et des clôtures, à l'intérieur desquelles l'individu, enfin chez lui, pouvait régner en maître et possesseur. A travers cette géographie, cartographiée par le cadastre, le bornage parcellaire, la propriété a gagné en substance, en matérialité. Un droit foncier rudimentaire s'est donc élaboré sur les postulats suivants :

- vue comme l'enclos réservé au propriétaire, la terre a une dimension individuelle et exclusive

- la libre appropriation du foncier est érigée en principe du modèle libéral et bourgeois

- enfin, les utilités et les qualités du sol se confondent et sont toutes monopolisées par le propriétaire

Beaucoup ont cru – et croient toujours – au caractère immuable de ces dogmes enrobés de droit naturel. L'on sait pourtant, avec le recul nécessaire à leur déconstruction, qu'ils sont le produit d'une époque et d'une idéologie4. Ce discours du « propre », pour un bien « sale », a pollué le débat intellectuel et politique, en opposant catégoriquement le domaine du privé au domaine du public. C'était s'agissant du sol une profonde erreur, que le législateur corrigeait sans bruit en multipliant les dérogations au principe (urbanisme, environnement).

… A l'ère de la patrimonialisation de la terre

Je serais tenté de dire que le péché originel est d'avoir réduit la terre à un bien, non pas commun, mais ordinaire, à l'instar de n'importe quel autre objet mobilier (table, voiture) ou immobilier (maison). Par-là, les juristes ont nié que la terre soit à l'origine même de la vie, avec l'eau et l'air qui, eux, ont fini par décrocher leurs propres statuts (C. env., titre I du livre II pour l'eau ; titre II du livre II pour l'air et l'atmosphère). Or, comme l'écrivait Pisani déjà en 1979 : « le maintien des biens de la nature parmi les biens marchands nous conduira à l'accélération des phénomènes menaçants dont nous sommes déjà les témoins ».

De surcroît, la terre est à la racine du territoire ; ce territoire que le Code de l'urbanisme répute « patrimoine commun de la nation » (C. urb., art. L. 101-1)6, et dont font aussi partie « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres » (C. env., art. L. 110-1). Emprunt est ici fait à la sagesse des sociétés traditionnelles – archaïques pensions-nous – pour qui la terre du propriétaire appartient à quelque chose de plus grand qu'elle et surtout de plus grand que lui. Humus, humilité.

Sur la base d'un mouvement d'idées considérable, une révolution copernicienne est engagée pour faire de la terre un bien hors du commun, au sens d'exceptionnel. Des philosophes, des scientifiques, des économistes s'en font l'écho ; même certains juristes - pas trop bornés – l'affirment7, suivis en cela par des organisations non gouvernementales, des initiatives citoyennes8. Des pays, comme la Bolivie, vont jusqu'à élever la terre au statut de personne (la Pacha Mama). Sans verser dans cette fiction, les institutions internationales prennent également la mesure des choses. Ainsi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a-t-elle, en 2012, édicté des « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ». Puis, l'assemblée générale de l'ONU a fait de l'année 2015 l'année internationale des sols. Le cri d'alarme est, plus récemment, venu des institutions européennes9, en ce compris la Commission qui a estiméque les terres (agricoles) sont une ressource rare et menacée justifiant l'interventionnisme étatique.

Il est important de théoriser ces réflexions pour qu'elles ne restent pas au stade de vaines incantations, mais aussi pour éviter tout malentendu ou hystérisation du débat. Soyons clairs, l'idée n'est pas de remettre en cause l'appropriation de la terre et les droits subjectifs qui s'y attachent, mais seulement de souligner, derrière la multifonctionnalité de l'objet, son utilité sociale collective : pour le logement, l'exploitation économique, les transports, les patrimoines naturel et culturel…. Cela pour dire que la dimension politique qu'avait voulu évacuer, en son temps, le législateur ne peut que ressurgir, avec encore plus de force. Le verdict donc tombe : toute législation foncière (digne de ce nom) devrait refléter le caractère complexe et hybride de la terre, ressource à la fois privée et commune.

L'héritage en partages

Qui dit dimension commune de la terre, dit nécessité d'organiser son partage, juste et équitable si possible. Un tel partage se conçoit, en premier lieu, à l'échelle de l'espace, afin d'allotir les candidats à la maîtrise du foncier. Le sol, cela n'a rien d'un secret, est un bien limité et rival ; l'occupation de l'un exclut presque toujours l'autre. La ressource foncière peut néanmoins rejoindre la catégorie (économique) des « communs »11 au sens où elle fait l'objet d'une gouvernance spécifique destinée à éviter son accaparement12. La société française dans son ensemble est opposée à la concentration d'un tel capital entre les mains de quelques puissants13. Pour reprendre un vocable du droit de la concurrence, la terre s'apparente à une « infrastructure essentielle », maintenue accessible pour des activités de service public comme la production de denrées ou la préservation de la nature.

On se doute que l'objectif suppose d'attenter au libre-échange par des mécanismes de régulation du marché foncier. Ceux-ci peuvent emprunter deux voies, reflets de deux visions de l'aménagement de l'espace. Dans une approche économique classique néolibérale, le contrôle portera sur les phénomènes monopolistiques pouvant menacer la libre concurrence14 ; tant qu'aucune concentration excessive n'est identifiée, la liberté des conventions ne connaît pas d'entrave. Alors que dans une perspective plus socio-spatiale, le contrôle interviendrait plus systématiquement pour stimuler la mise en concurrence ; l'intérêt est de pouvoir arbitrer entre les projets économiques en faveur de ceux qui correspondent le mieux au projet de territoire démocratiquement adopté.

De manière beaucoup plus subtile, le partage doit en second lieu porter sur les utilités de la terre. Le droit de propriété paraît en théorie s'y opposer, motif tiré de son caractère exclusif. L'impression est toutefois démentie par les innombrables servitudes prédiales dont la fonction est précisément d'attribuer certaines utilités d'un fonds à un autre fonds. A ce phénomène ancien se superpose une réalité nouvelle. Michel Serres la décrit comme l'évanouissement des frontières des fonds immobiliers, que plus aucune clôture n'est capable de séparer16. Démonstration. D'un côté, le propriétaire foncier, par l'intensification de ses actions, arrive à empiéter sur l'espace des autres et du public : ce sont les pollutions chimiques, olfactives, et visuelles qu'il cause… D'un autre côté, des composantes de plus en plus substantielles des terrains échappent désormais aux pouvoirs du propriétaire de disposer de son bien. On rangera dans cette catégorie l'eau, les arbres, la faune, et plus largement la biodiversité. Le possesseur des lieux doit à présent obtenir l'autorisation de la collectivité pour y porter atteinte, quand il n'engage pas directement sa responsabilité environnementale par ses entreprises destructrices (C. civ., art. 1246 ; C. env., art. L. 163-1). Comme si ces « biens nature »17, parce qu'ils sont destinés au patrimoine commun de la nation (C. env., art. L. 110-1), avaient cessé d'appartenir complètement à leur terrain d'assise. Résultat : la matière saisie par le droit de propriété est, chaque jour, de moins en moins tangible.

L'hypothèse est validée par l'analyse des services écosystémiques rendus par les terres (la filtration des eaux, le stockage de carbone, la production de nature…). Le propriétaire foncier ne possède pas non plus ces fonctions d'utilité commune, car il n'a pas les moyens de se les réserver et d'en exclure autrui18. Le droit français rural est allé encore plus loin, et depuis longtemps, en subordonnant la culture de la terre à une autorisation administrative d'exploiter (C. rur., art. L. 331-2)19. Preuve que même la fonction frugifère des sols n'est pas attachée à la qualité de propriétaire, lequel peut en être privé ou contraint de la confier à un tiers.

Ce voyage au centre de la terre a au moins permis de démontrer qu'elle n'est pas réductible à un objet de droit, telle la parcelle cadastrale ou le volume, sur lequel l'individu projette sa volonté de puissance. A aucun moment les valeurs d'usage et d'échange d'un tel bien ne restent étrangères aux considérations d'intérêt général, qu'elles soient économiques, alimentaires ou écologiques.

Le sens et la portée des droits subjectifs seraient certainement mieux compris si la Constitution révélait officiellement leur fonction sociale. Ainsi gagnerait-on en intelligibilité, et surtout, en équilibre pour déterminer les prérogatives des personnes sur un certain nombre de biens affiliés aux « communs ». Modèle pourrait être pris sur la Loi fondamentale allemande qui déclare : « propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité » (art. 14)20. Ou encore sur la Constitution de la république italienne selon laquelle « la propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous » (art. 42). Avec une norme suprême plus protectrice du « patrimoine commun », il serait possible de s'orienter vers une réforme foncière de plus belle allure.

Le législateur et la terre Sens de l'orientation

La condition terrestre dépeinte, l'étape suivante est de tenter de dévoiler l'esprit d'une incontournable révolution foncière. Se pose, pour commencer, la question de l'envergure de la réforme.

Au plan de la largeur, le plus simple serait certainement de compartimenter la matière pour ne régir que certains types d'usage du sol (agricole, industriel, urbanistique). C'est jusque-là la démarche légistique suivie. Ne cachons pas que sa rationalité est avant tout administrative, car calquée sur les compétences des différents ministères21. Pris dans ces barbelés législatifs qu'ils ne voient même plus, beaucoup réclament une nouvelle loi d'orientation agricole, comme les vaches en ont déjà vue passer tant. Cette initiative sectorielle n'a cependant aucune chance d'aboutir à la création d'un véritable droit du sol22. Au reste, elle contribue à replier l'agriculture sur elle-même, à en faire la chasse gardée d'une profession, quand il faudrait l'ouvrir sur l'ensemble de la société et la remettre au centre des enjeux territoriaux. Pour sortir de l'ornière, l'idée nouvelle serait de partir de la ressource – la terre – pour élaborer un texte qui transcende les intérêts catégoriels et rayonne dans l'ensemble des champs disciplinaires (droit civil, droit rural, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme). Ma conviction est qu'une loi généraliste peut assurer la promotion sociale de l'agriculture en en faisant la clé de voûte de la politique des territoires.

En profondeur maintenant, jusqu'où les changements doivent-ils aller ou ne pas aller ? Tout dépend, à vrai dire, si l'objectif est un droit conjoncturel, en vue de s'adapter à l'évolution des moeurs, de résoudre certains aspects du contentieux23 ; ou s'il s'agit d'undroit structurel, qui pose les fondations d'une nouvelle « maison commune » pour les territoires. Le législateur aura en effet à choisir entre des ajustements techniques, pour polir des instruments aratoires que le temps a émoussés, ou l'institution de nouveaux paradigmes assortis de mécanismes flambants neufs. Moins ambitieuse, l'option des petits pas n'est pas méprisable. Elle a pour elle la prudence et la sécurité. Ce genre de « réforme » pourrait constituer une loi d'étape sur un parcours législatif de plus longue haleine. Elle opérerait une transition douce, rassurante pour les acteurs institutionnels et économiques par principe rétifs au changement. Mais il faut alerter sur deux défauts, qui ne sont pas mineurs.

D'abord, et contre un certain positivisme sociologique en vogue, il n'est pas du tout certain que la loi soit sommée de s'adapter à la réalité sociale pour en épouser toutes les tendances : le fait n'est pas, en tant quel tel, prescriptif pour le droit24. C'est bien à la volonté démocratique d'incarner la norme, donc de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie selon l'intérêt supérieur du pays.

La réforme a minima a ensuite l'inconvénient de ne pas régénérer le droit rural et, affaibli, de le laisser à la merci d'autres branches plus dynamiques qui peuvent vite devenir hégémoniques (droit de l'environnement, de l'animal, de la concurrence). A l'inverse, et il faut être lucide, une rénovation radicale – à la racine – du droit foncier est plus risquée car moins consensuelle. Elle sème le désordre dans l'ordre éternel des champs. Elle ébranle les schémas traditionnels auxquels s'accrochent mordicus les acteurs, même en plein naufrage. Mais alors que le temps s'accélère dangereusement, que sonne le glas économique et écologique, peut-on poursuivre le rythme de la réforme à un train de sénateur ? N'incombe-t-il pas à la loi de préparer le futur, en mettant notamment notre agriculture face ses défis (économiques, sociaux, climatiques), au lieu de toujours la faire courir après les fantômes de son passé ? Tel serait le sens de l'orientation d'une loi foncière.

J'ai bien conscience qu'un tel projet puisse passer pour pharaonique et effrayer mêmes les pouvoirs les plus jupitériens. L'aventure n'est cependant pas folle, si tant est que le législateur sache s'entourer et qu'il possède une boussole et une carte. Sur ce dernier point, un chemin de crête semble avoir été tracé par notre collègue François Collart Dutilleul dans une allocution sur le devenir des espaces ruraux25. Le coeur du dispositif juridique devrait, selon lui, s'articuler autour d'un principe cardinal : l'ajustement permanent des besoins sociaux à la ressource disponible. La proposition constituerait un exposé des motifs rêvé pour une future grande loi, dont les mesures se déploieraient sur deux fronts : gérer la ressource foncière, d'une part, et satisfaire la demande sociale, d'autre part.

Gestion durable de la ressource foncière

La gestion de la ressource foncière pose, de prime abord, l'épineux problème de la gouvernance., Tout part de là, et tout pourrait s'arrêter là ! Quelle autorité (au singulier ou au pluriel) pourrait se voir confier la gestion du patrimoine foncier rural ? Le sujet est d'autant plus délicat que la terre est un bien unique, mais pourvu d'utilités plurielles. D'où jusqu'à présent une gouvernance éclatée de l'espace correspondant, peu ou prou, à la typologie des usages de la ressource. Le problème est que, dans une cacophonie totale, les compétences des acteurs privés et publics, nationaux et locaux, urbains et ruraux, s'enchevêtrent pour toujours plus de complexité et moins d'efficacité. Des anomalies flagrantes peuvent être relevées qui nourrissent l'incompréhension des acteurs et leur défiance vis-à-vis de toute espèce de régulation : ainsi le fait que les agglomérations pilotent leur politique territoriale selon des documents ignorants des schémas agricoles (et vice versa) ; ou encore que les SAFER, dans leurs décisions d'attribution des surfaces, ne tiennent compte d'aucun projet de territoire précis et même très peu des ordres de priorité définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

La rationalisation de la gouvernance suppose de trouver la bonne échelle et la bonne structure pour représenter la communauté des usagers – tous les usagers - du territoire. Dans « Nouvelle utopie foncière » 26, que des collègues m'ont fait l'honneur de reprendre, j'ai proposé la création d'une autorité unique en charge du contrôle des différents usages du foncier (agricoles, environnementaux, urbanistiques, commerciaux, énergétiques). L'idée ne serait pas seulement la fusion, un temps envisagée, des SAFER et des établissements publics fonciers, mais bien de rassembler dans une même instance publique les missions de planification territoriale, de régulation du marché foncier et de délivrance des autorisations d'exploiter (la terre, la nature, les bâtiments, les transports…). L'expérience témoigne cependant que l'exaucement d'un tel voeu se heurte à des blocages qui sont moins techniques que politiques et culturels, aucun corps socio-professionnel (urbain ou rural) n'acceptant de céder un millimètre de terrain à un autre. Malheureusement les représentants du monde agricole se fourvoient en défendant des institutions qu'ils pensent contrôler (en fait de moins en moins) mais qui, inexorablement, les marginalisent et les laissent en dehors des instances décisionnelles où s'affirme la société civile.

Après l'aspect institutionnel, il convient d'envisager la gestion de la ressource à la fois quantitativement et qualitativement. Au plan quantitatif, l'autorité territoriale aura pour mission principale de préserver l'intégrité du capital foncier. L'action passe par une sanctuarisation des espaces agricoles et naturels et la lutte « armée » contre l'artificialisation des sols. Hélas ces mots d'ordre que l'on scande à tout va ne s'incarnent pas dans les politiques locales, tiraillées entre des intérêts contradictoires (maintien des terres arables, besoins de logement, d'infrastructures de communication…). La perte de sols nourriciers atteint cependant un tel niveau qu'augmenter l'arsenal de guerre s'impose. Doit être posé, une bonne fois pour toute, un principe supérieur de neutralité en termes de dégradation des terres (NDT). La proposition émane directement de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification27 ; elle rejoint l'idée de la « neutralité carbone » prescrite par l'Accord de Paris pour les émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, le dispositif impliquerait l'instauration de mécanismes de compensation beaucoup plus systématique dès lors qu'il n'est absolument pas possible d'éviter ou réduire la consommation de surfaces vivantes. Si l'arrêt complet de l'artificialisation est proprement irréaliste, au moins devrait-elle obliger son auteur à compenser – par la reconversion ou la restauration de terres – l'atteinte à la biodiversité ordinaire, au premier rang de laquelle arrivent les sols.

Sur le plan qualitatif – qui n'est pas peu -, la réforme devrait porter haut l'impératif de préservation des caractères et des fonctions écosystémiques des terres28. Après le recensement des qualités des sols29, il incomberait aux autorités nationales et/ou locales de définir les usages, notamment économiques, compatibles avec leurs attributs agronomiques et écologiques. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, des objectifs seront à déterminer pour le stockage et le déstockage de carbone dans les sols. Les agroécosystèmes seront ici en ligne de mire. Pour eux, il faudra se résoudre à poser des directives générales en matière de couverture végétale des sols, de limitation du labour, de fertilisation, d'épandage de produits phytosanitaires, de maintien des infrastructures naturelles (prairies, haies, talus…). De telles charges seraient attachées au bien lui-même30, leur respect s'imposant aux propriétaires successifs, voire à tous les utilisateurs de la terre. Bien que cela puisse surprendre, il faut s'habituer à voir des personnes être débitrices envers les choses d'obligations de faire ou de ne pas faire.

Articulation des besoins de foncier

On en vient à l'autre grand volet programmatique de la loi : la satisfaction des besoins

– ou des désirs - de foncier. Leur identification et leur hiérarchisation sont le coeur de la future politique. Le marché a évidemment sa place pour répondre à la demande sociale. Il n'est cependant qu'un mécanisme au service des besoins humains (comme la faim, l'entretien de l'espace, l'emploi) et, comme tel, mérite d'être corrigé en cas d'incapacité de les réaliser.

L'accès à la maîtrise des surfaces est la problématique la plus accaparante. La raréfaction des terres disponibles explique qu'il faille, en partie au moins, amender la loi du plus fort. Avec la bénédiction de la Commission européenne31, c'est alors de manière totalement légitime que le droit rural français cherche à contrôler qui achète et qui exploite le foncier. Mais en a-t-il encore les moyens ?

Notre législation se heurte, pour sûr, à deux difficultés colossales. La première est de déterminer la juste place des personnes morales sur les marchés. Je dis bien les marchés : celui de l'acquisition immobilière, celui de la location et celui des parts sociales. Qu'elles détiennent du foncier directement ou par l'intermédiaire des entreprises qu'elles possèdent, les sociétés posent un problème évident de transparence. Le droit rural ne le découvre pas, lui qui perce - et pas seulement pour les GAEC - le voile de la personnalité morale pour saisir celle des associés qui la composent. Rappelons en effet que notre législation agricole reconnaît, de façon tout à fait originale, la qualité d'associé exploitant au sein des groupements. La moindre des choses serait d'en tirer toutes les conséquences lors des prises de participation sociétaire.

Une certitude est que le deux poids deux mesures n'est plus tenable. Il ne peut y avoir, d'un côté, un carcan qui asphyxie les petites entreprises individuelles et, de l'autre, un relatif laisser-faire pour toutes les structures habillées de la personnalité morale. Sous prétexte que les voies sociétaires seraient impénétrables, faudrait-il renoncer à les appréhender (au sens intellectuel comme policier du terme) ? Certains en rêvent car ils ont tout à y gagner, sans se rendre compte que le droit rural, lui, a tout à y perdre, son âme puis son corpus. Abdiquer devant la montée en puissance – via la dématérialisation sociétaire – des firmes serait une faute historique précipitant la mort de notre modèle politique agricole. Il est d'ailleurs symptomatique que le « gros mot » ne soit plus aujourd'hui celui de firme, mais celui de modèle ! Pour ma part, j'ai la faiblesse de penser, en dépit de la tendance (nihiliste) au nivellement de toutes les valeurs, qu'il doit subsister un modèle agricole, dans lequel notre société puisse se reconnaître33. Si, pour reprendre le slogan, EDF nous doit plus que la lumière, le droit rural nous doit plus que le simple accompagnement des mutations de l'agriculture.

Alors faisons en sorte de réinventer les termes du modèle pour réconcilier unité et diversité agri-culturelle. Profitons-en surtout pour bouter hors du champ agricole certains types de productions qui ont choisi de basculer dans la logique industrielle et de rompre tout lien avec la culture de la terre34. Nombreux sont ceux qui tiennent pour un fait acquis que la collectivité soutient financièrement le secteur agricole, et qui oublient une clause implicite de ce pacte social : que l'agriculture conserve un visage, sinon familial, au moins humain35. Le droit rural n'a plus le choix de tergiverser ; il doit mener ce combat d'avant-garde, sans quoi ce sont les droits de l'alimentation, de l'environnement et des animaux qui dicteront pour l'avenir la manière de produire des denrées. Muer, c'est parfois se sauver !

Le prix se présente comme le second grand défi à relever. Comment sortir de la contradiction consistant à vouloir une terre accessible à tous, donc peu onéreuse, et qui soit rentable pour le porteur du foncier ou celui qui cède son exploitation ? Terrible dilemme : on désire rendre la terre « glamour » pour les investisseurs, sans pour autant attirer n'importe qui ! Pour parodier un célèbre sketch, « il y a les bons investisseurs, et les mauvais investisseurs ». Il est de fait impossible de savoir à quelles forces on livre nos entreprises si aucun examen des différents projets n'est mis en place.

La terre n'étant pas un bien marchand ordinaire, la libéralisation totale des échanges a peu de chance d'être un remède au « mal de terre ». Ce serait même tout l'inverse. Ainsi que le relève l'économiste Jacques Mathé, les dispositifs nationaux de régulation, malgré

leurs défauts, sont parvenus à maintenir les prix des terres relativement bas, ce qui a joué en faveur de la compétitivité économique des fermes françaises. Comment ces dernières feront-elles face à l'augmentation prévisible du prix du foncier, en propriété ou en jouissance (par la revalorisation des fermages), quand on sait la faible rentabilité de la plupart, leur dépendance aux aides ainsi qu'aux prix de vente fixés par les cours internationaux ? Sans doute, ne faut-il pas s'arcbouter sur la prohibition des pas-de-porte et autoriser une forme de valorisation des entreprises agricoles. Mais c'est à la condition, là aussi, de parer aux stratégies de spéculation sur les titres locatifs qui ne peuvent qu'entraver les reprises par des agriculteurs. Il serait bien plus intelligent de travailler à augmenter la valeur de rendement des exploitations plutôt que de chercher à gonfler artificiellement leur valeur patrimoniale.

En lien avec la précédente réflexion, une autre problématique ne pourra pas continuellement être occultée. Il s'agit de l'intégration dans le prix de vente du produit agricole des externalités négatives – notamment environnementales – de la mise en valeur des terres36. Ces coûts sociaux étaient traditionnellement assumés par la collectivité toute entière37. Les règles écologiques en tous genres ont cependant transféré une partie de ces charges directement sur la tête des producteurs (mise aux normes des bâtiments, règles d'épandage, usage des intrants…). Ainsi l'alimentation à bas prix, vantée par le système productiviste, voit désormais son coût caché supporté – de plus en plus mal – par les seuls agriculteurs. La situation ne sera pas éternellement viable, tout du moins pour les structures de taille modeste. D'où la nécessité que cet effort financier soit équitablement réparti entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire, en ce compris son dernier maillon : le consommateur. Produire mieux a un prix que chacun doit être prêt à payer.

Pour parachever l'édifice législatif, il convient de déterminer les droits qu'il est possible d'octroyer aux hommes sur la terre. Qu'ils soient propriétaires ou simples détenteurs, comment répondre à leurs besoins respectifs – économiques, sociaux, environnementaux – sans abîmer le potentiel de la ressource ? La nature de ces prérogatives tient, pour une part, aux différentes autorisations d'usages de la terre (bâtir, planter, produire, stocker, préserver) délivrées par la ou les communautés gestionnaires du territoire, comme c'est déjà le cas en milieux urbain et rural.

Ces droits résultent, d'autre part, des conventions de jouissance portant sur le foncier. Si je ne prends que la mise en valeur agricole, il semble que le statut du fermage ait beaucoup trop uniformisé les modes d'exploitation, au point parfois de freiner des évolutions salvatrices (agro-écologiques). Avec le coup de pouce du législateur et l'expérience des praticiens du droit, un retour à la polyculture contractuelle devrait être possible, tant dautres figures de style sont imaginables : droits réels de jouissance spéciale, baux réels solidaires, acquisitions avec cahier des charges, contrats de crédit-bail, droits de superficie, droits de jouissance collective ou alternée, copropriété des immeubles non bâtis (avec des parties privatives et des parties communes pour l'eau, les chemins, les ouvrages hydrauliques…). L'intérêt serait aussi de pouvoir relier ces contrats de l'amont avec l'aval de l'activité, de les inscrire dans une démarche de filière, par exemple en les garnissant de clauses environnementales, de conditions particulières de production (dans les zones d'AOP) ou de commercialisation (en circuits courts ou localement). Autant de stipulations qui trouvent difficilement leur place dans les baux à ferme d'hier et d'aujourd'hui.

A propos du statut du fermage, s'il veut rester debout, il doit, lui aussi, vivre avec son temps. Au-delà des équilibres à redéfinir, il apparaît que sa rigidité extrême laisse trop croire aux acteurs qu'ils n'ont rien à négocier, donc pas de contrat à conclure ; le résultat est un nombre incroyable d'accords verbaux et de pratiques informelles sur le terrain dont le fonctionnement est, dans les faits, très éloigné des dispositions légales. A côté de cela, le formalisme excessif du statut constitue souvent une prime à la mauvaise foi et à l'instrumentalisation des règles. Il y aurait enfin certainement des murs symboliques à pousser : aura-t-on un jour l'audace de sortir le bail à ferme du cadre exclusivement familial, voire d'en faire un bail véritablement rural et non plus simplement agricole ?

Comme l'on dit à l'Université, ces libres propos n'engagent que leur auteur. Ils plaident pour une réforme profonde, globale et intelligente, véritable acte de renaissance du droit foncier rural. Pas un texte de circonstance pris sous le coup d'une émotion médiatique ; pas un texte écrit en chinois, pour des chinois ; mais un texte qui porte la plume du juriste dans la plaie, pour rendre le droit plus juste, plus efficace et plus cohérent. C'est une question majeure de société, voire de civilisation. Quel contrat veut-on à l'avenir passer avec la terre ? La terre pas simplement comme objet, mais comme partenaire.